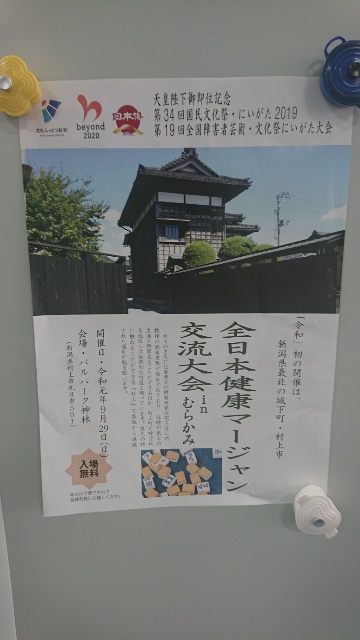

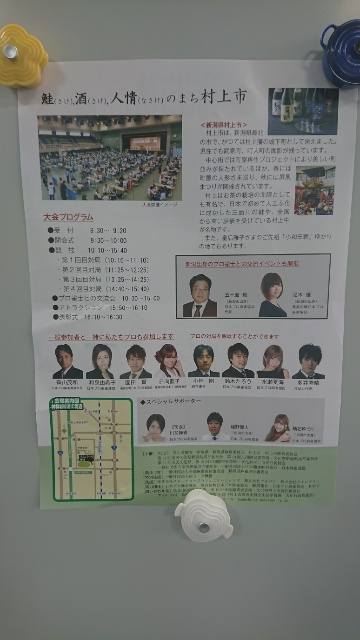

おかげさまを持ちまして、9月29日に村上市で行われた全日本健康マージャン交流大会inむらかみは、無事終了いたしました。300人の出場選手の中、3位に新潟市のきくりん、5位に上越市の江口さんが入賞されました。おめでとうございます!牌品高で頑張ってもらえたので、良かったと思います。

スタッフとして写真を撮っている(スマホをいじってさぼっている笑)を見られたくなかったので、写真はとってません。悪しからず。

その後高速をぶっ飛ばし、帰ってきたらまだ麻雀が打ち足りないという(まあ4回戦だから)麻雀バカが4人いたので急遽営業。(教室は19時で閉店)そしたらアニキも現れてロイヤルバトル。結局12時までしました。

瀬波温泉、大観荘に泊まりましたが、ふるさわさんとタッキーのツーウイング、ナンバーエイトのチューレンのがっちりとしたスクラムでのいびき攻撃に一睡もできんかったので、今日はテレビと電気をつけっぱなしで、落ちていました。

とりあえず公的一大イベントが終了。私的一大イベントの第2子はまだです。